Der Typus des „Protesilaos“ ist in zwei römischen Kopien überliefert, einer Statue im Metropolitan Museum in New York und einem Torso mit zugehöriger Basis aus Kyzikos im British Museum in London.

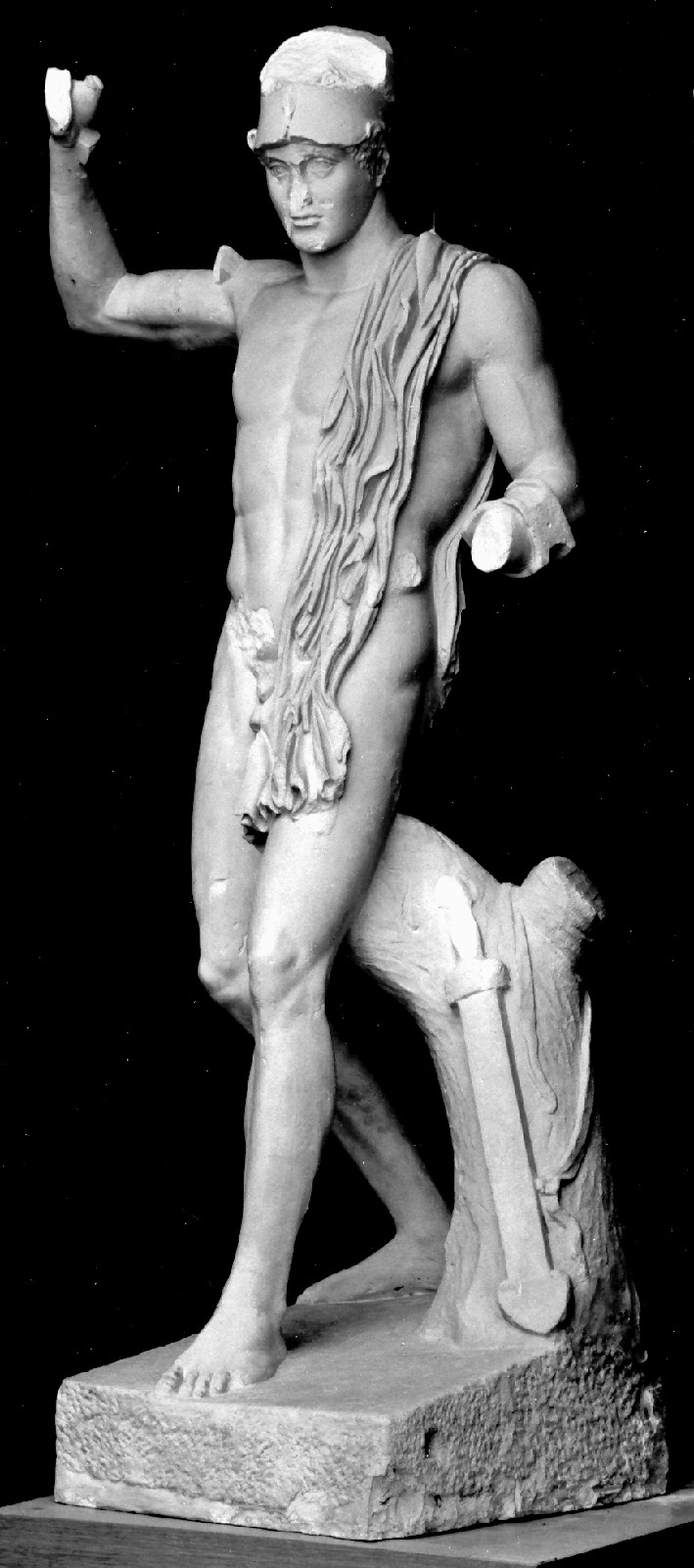

„Protesilaos“ trägt einen korinthischen Helm. Mit dem erhobenen rechten Arm hielt er eine Lanze (man beachte die Ansätze von Verstrebungen an Schulter und Oberschenkel). Am linken Unterarm führte er einen Schild, wie aus dem erhaltenen Schildband ersichtlich ist. Das an der Stütze hängende Schwert ist eine Zutat des römischen Kopisten.

Der so gewappnete Krieger ist sonst vollkommen nackt; die über die linke Schulter gelegte Chlamys fällt als schmales Band herab, ohne den Körper zu verhüllen.

Auf der nach vorn abfallenden Basis schreitet „Protesilaos“ mit seinem linken Bein mächtig voran. Diese Bewegung wird jedoch durch den zurückgeneigten Oberkörper und den weit zum Wurf ausholenden rechten Arm aufgehalten. Ein Zurückweichen, wie etwa beim Marsyas des Myron (Abguß Inv. 355), liegt jedoch nicht vor: Vielmehr ist ein Innehalten in der heftigen Bewegung zu beobachten. Dieser Eindruck wird durch den besonders in der Vorderansicht engen, unsicheren Stand verstärkt, der ähnlich beim Anakreon (Abguß Inv. 587) zu finden ist.

Die dargestellte Aktion bewog Gisela Richter, den heroischen Krieger als „Protesilaos“ zu bezeichnen: Dieser wird in Homers Ilias als Vorkämpfer beschrieben, der als erster der Griechen vom Schiff an Land ging und sofort durch die Pfeile und Lanzen der feindlichen Troianer fiel (Hom. Il. 2,698). Wenn die Benennung auch nicht sicher ist, so sprechen doch einige Indizien dafür: Die Basis in London deutet durch Wellen und einen Fisch Wasser an. Darüber führt eine Planke (vielleicht der Vordersteven eines Schiffes?), auf der „Protesilaos“ herabstürmt. Die New Yorker Kopie überliefert nur noch den engen Stand und die abwärts gerichtete Bewegung. Der Konflikt aus gleichzeitigem Vorwärtsstürmen und Innehalten kann recht überzeugend mit der Angriffsabsicht und dem Zurückweichen vor den trojanischen Geschossen erklärt werden (man beachte die Hinweise von Frel, Langlotz und Despinis auf die wie ein Schnitt aussehende Wunde unter der rechten Achselhöhle). Vor Auffindung der Kopie in New York galt die Statue wegen der Basis in London als „Poseidon“; dieser Vorschlag wurde von Langlotz wieder aufgenommen, überzeugt jedoch nicht. Zahlreiche andere Benennungen wurden ebenfalls durch das maritime Ambiente der Londoner Basis angeregt; die Aktion der Statue wird dabei jeweils auf eine Episode des Mythos bezogen. Keiner der Deutungsvorschläge (Heros Kyzikos, Telamon, Palamedes) kann restlos überzeugen oder die traditionelle Deutung als „Protesilaos“ widerlegen.

Trotz der starken Bewegtheit ist der Oberkörper des „Protesilaos“ recht starr gebildet, er weist nicht die von polykletischen Figuren bekannte kontrapostische Gliederung auf. Einen vergleichbaren Aufbau zeigen der Diskobol des Myron (Abguß Inv. 134) und einige Lapithen von den Parthenon-Metopen (s. F. Brommer, Die Metopen des Parthenon, 1967). In der Rückansicht wird dem Betrachter das komplizierte Bewegungsmotiv des „Protesilaos“ nicht deutlich vorgeführt: Die Proportionen scheinen aus dem Gleichgewicht geraten und das Verhältnis der Körperteile zueinander nicht klar formuliert zu sein. Ähnliche Unstimmigkeiten zeigen sich beim Diskobol des Myron, z.B. bei der Ansicht von links (also dem Diskobol ins Gesicht blickend). Die Umsetzung neuartiger Bewegungsmotive in rundplastische und -ansichtige Statuen befindet sich hier in einer experimentellen Phase.

Die Datierung des griechischen Bronze-Originals des „Protesilaos“ ist umstritten: Die Vorschläge reichen von ca. 460 v. Chr. bis an das Ende des 5. Jh. v. Chr. (Alscher begründet ausführlich eine Datierung gegen 400 v. Chr.). Die noch frühklassischen Züge und die fehlenden Einflüsse aus der polykletischen Kunst legen eine Entstehung kurz nach der Mitte des 5. Jh.v.Chr. nahe.

Die römischen Marmorkopien bedürfen, anders als die griechischen Bronzeoriginale, einer Statuenstütze. Diese ist bei dem „Protesilaos“ in New York als Baumstumpf gebildet, an dem ein Schwert hängt.

Die qualitätvollere Kopie in London wird frühkaiserzeitlich sein; sie vermittelt eine wesentlich größere Plastizität als die Kopie in New York. Dies wird deutlich an der Modellierung der einzelnen Körperpartien, der Fülle der Gewandfalten und dem Detailreichtum (Faltenmotive, auch auf der Rückseite; Lockenkringel der Schamhaare). Gewand- und Schamhaarbehandlung sind bei der New Yorker Kopie vereinheitlicht und betonen stärker die Hell-Dunkel-Kontraste.

Die Angabe der Iris und Pupille bei der Kopie in New York (kreisrund, zentrale Bohrung) stimmt exakt mit der Bildung eingelegter Augen bei Großbronzen überein. Sie weicht damit von den seit hadrianischer Zeit üblichen Augenbohrungen (sowohl bei Porträts als auch in der Idealplastik) ab. Vergleichbar sind die Augen des Mantua-Apoll, der Faustina minor in der Münchner Glyptothek, besser noch die gemalten Pupillen der Livia aus der Mysterienvilla bei Pompeji.

Die New Yorker Kopie ist sicher später als die Kopie in London entstanden, wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 1. Jh.n.Chr. (Langlotz, Muthmann: 2. Jh.n.Chr.).

B. Schröder, JdI 29, 1914, 161 (nur London);

G. Richter, Metr.Mus.Studies 1, 1929, 187;

L. Curtius, RM 49, 1934, 305;

F. Muthmann, Statuenstützen (1951) 69;

G. Hafner, MdI 5, 1952, 149;

J. Frel, Bull.Metr.Mus. n.s. 29, 1970/1, 170;

E. Langlotz, AA 86, 1971, 427;

L. Alscher, Griechische Plastik II,2 (1982) 245;

G. Despinis in: Kanon. Festschrift E. Berger, AntK 15. Beih., 1988, 87 ff.;

Abb. Torso London, JdI 29 (1914) Taf.10.