Anhand von drei Beispielen soll gezeigt werden, wie ein antiker Mythos, der uns heute sicherlich besonders grausam erscheint, in der italienischen Renaissance dargestellt und aufgefaßt wurde und wie das antike Vorbild auf die Künstler der beginnenden Neuzeit wirkte.

Die Geschichte des Marsyas, der so schauerlich an einem Baum aufgehängt endete, besteht eigentlich aus zwei Teilen. Als die Göttin Athena voller Stolz vor den anderen Göttinnen die Doppelflöte (Aulos) spielte, machten sich Hera und Aphrodite über ihre aufgeblähten Wangen und ihr von der Anstrengung gerötetes Gesicht lustig. Nachdem sich die gekränkte Göttin im Wasserspiegel selbst beim Flötenspiel beobachtet hatte und ihr entstelltes Gesicht sah, warf sie die Flöte voller Zorn weg. Marsyas, der dies beobachtet hatte, hob sie auf, obwohl ihn Athena eindringlich davor warnte, daß sie ihm Unglück brächte. Mit diesem Aulos forderte Marsyas Apoll dann zu dem bekannten Wettstreit heraus.

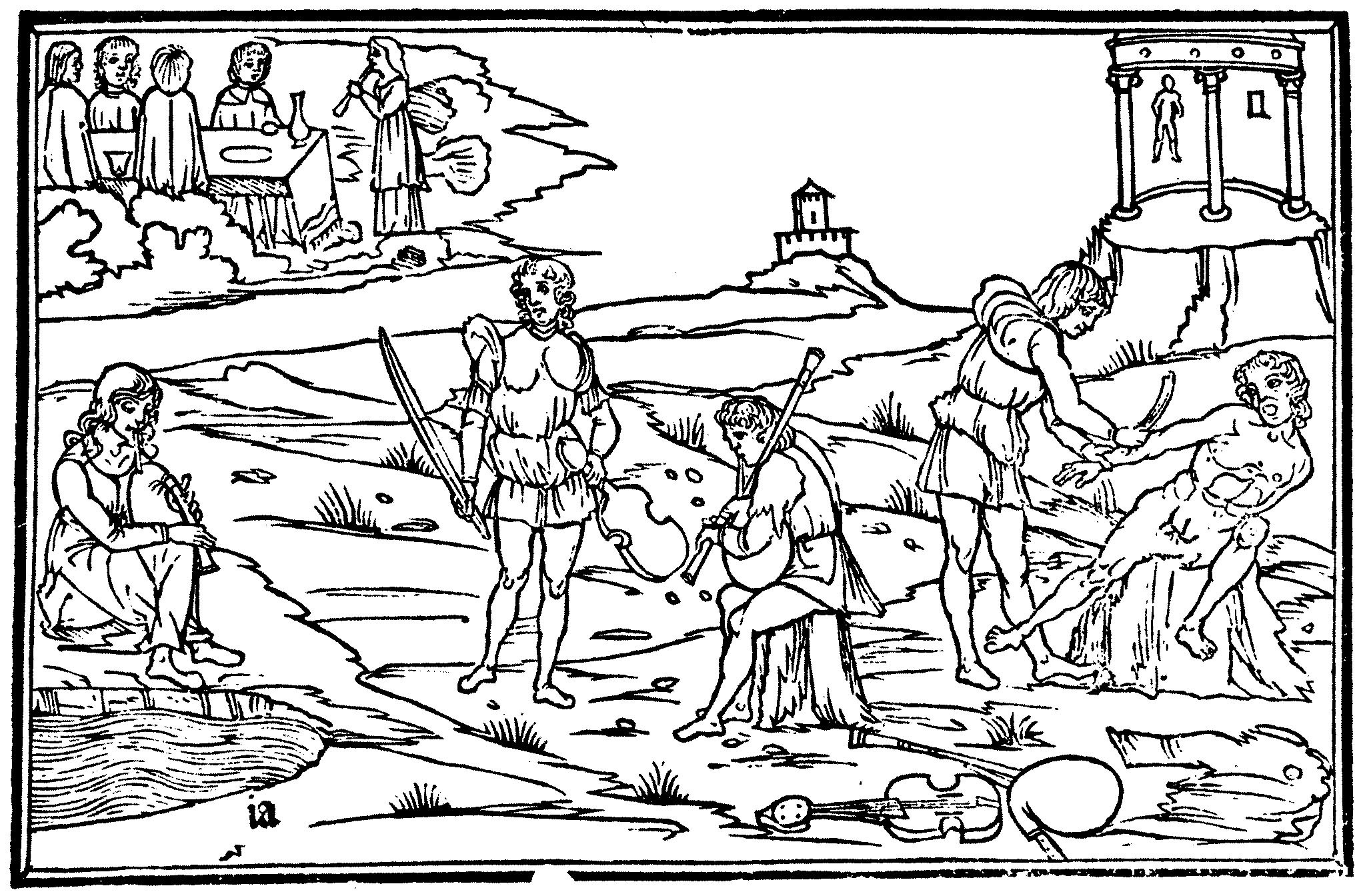

Genau wie viele andere Mythen wurde diese Erzählung in der Spätantike und während des Mittelalters verändert und allegorisiert, aber sie geriet nie in Vergessenheit. Besonders bekannt muss sie in Italien gewesen sein, da Dante in der Divina Commedia in den ersten Stanzen des Paradiso Apoll um seine göttliche Inspiration bittet, dessen ungeheure Macht sich in seinem Sieg über Marsyas manifestiere. Außerdem lebte der Mythos in den Übersetzungen von Ovids Metamorphosen und deren moralisierenden Interpretation weiter. Die einflussreichste italienische Übersetzung entstand bereits 1377, wurde aber erst 1497 in Venedig gedruckt und illustriert. Der Kommentator begreift Marsyas als Irrenden, den der weise Apoll von seinen Fehlern befreit und zur Wahrheit führt. Gleichzeitig ist die Geschichte als Warnung vor Dummheit und Ungehorsam zu verstehen. Der Holzschnitt zur Marsyas-Geschichte fasst beide Teile der Erzählung in einem Bild zusammen. Die Erzählung beginnt links oben mit Minerva, die vor den anderen Göttern die Flöte spielt. Rechts unten im Vordergrund sieht man sie an einem

Teich in einen Dudelsack blasen. In der Mitte des Bildes ist dann der eigentliche Wettbewerb dargestellt. Apoll trägt höfische Kleidung und hält eine lira di braccio, während Marsyas als ärmlicher Wandermusiker wiedergegeben wird. Das nächste Bild zeigt zum ersten Mal Apoll selbst als den Henker des Marsyas, was vorher nie dargestellt wurde. Rechts im Hintergrund wurde die Haut des Marsyas zur Warnung vor Ungehorsam in einem Tempel aufgehängt (Abb.). Der Holzschnitt folgt in weiten Teilen, besonders bei der Wiedergabe der Instrumente, noch mittelalterlichen Darstellungstraditionen, diente aber vielen Künstlern in Norditalien als Vorlage ihrer Ovidillustrationen in der Malerei.

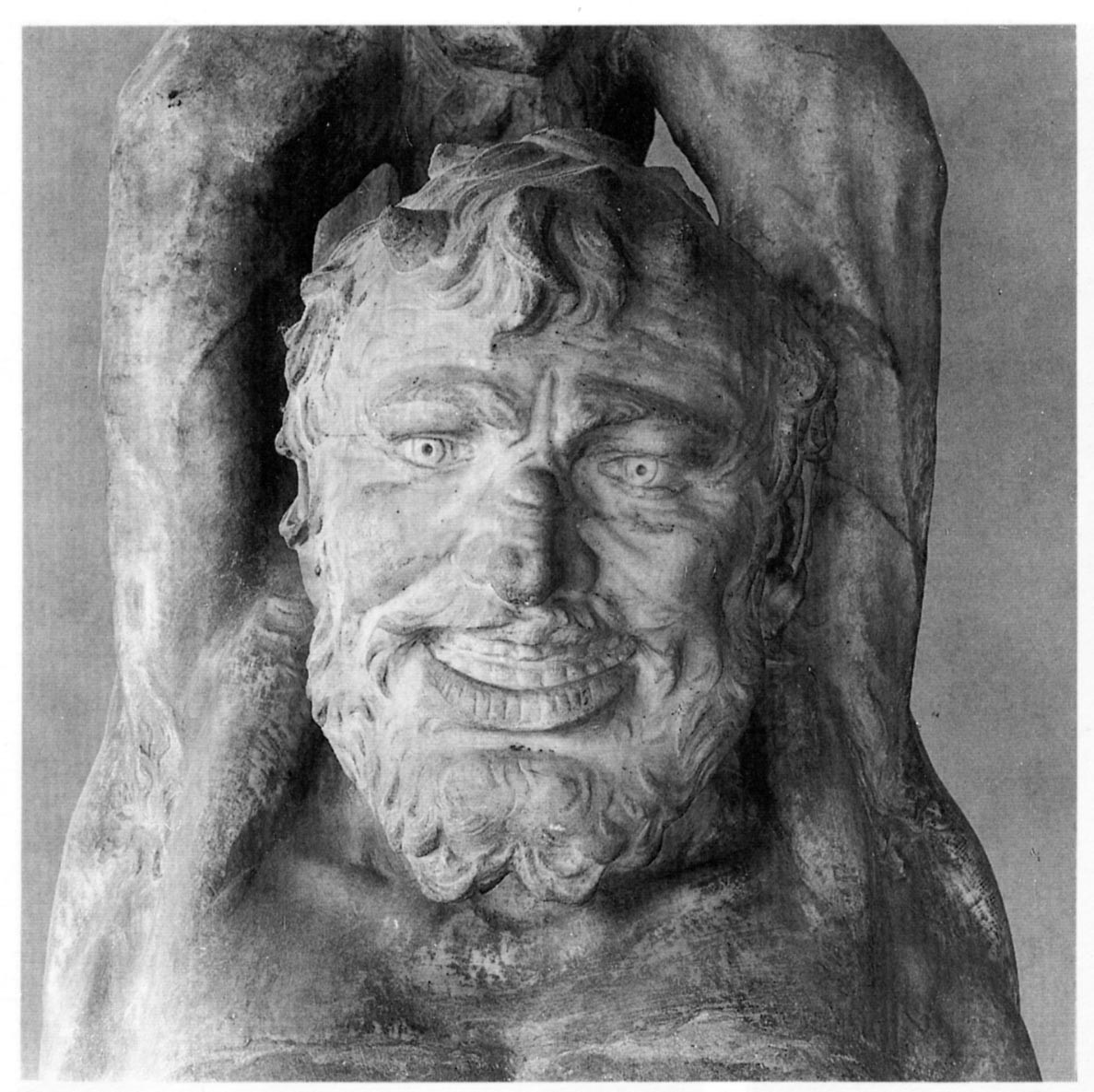

Zu ganz anderen Darstellungen führten die antiken Skulpturen des Marsyas, die wohl alle in Rom gefunden wurden und sofort höchste Bewunderung erregten. Mindestens zwei sind nicht mehr erhalten. Eine Statue des Weißen Typus, die sich heute in den Uffizien befindet, ist in den 1530er Jahren in der Sammlung Della Valle dokumentiert. Sie bot ein sehr gutes Vorbild, da nur der untere Teil der Beine und die Füße fehlten. Ein Torso des Roten Typus, heute ebenfalls in den Uffizien, wurde, anders als Giorgio Vasari behauptet nicht von Donatello, sondern wohl von Mino da Fiesole um 1465 im Auftrag der Medici ergänzt.

Sein Kopf zeigt eine eindringliche Renaissanceinterpretation von Angst und Schrecken (Abb.).

Nicht die erste, aber eine der berühmtesten Rezeptionen der Statue des Marsyas finden wir an der Decke der Stanza della Segnatura im Vatikan (um 1510). Anders als in den späteren Interpretationen ist hier, wie in der Antike nicht die Schindung selbst, sondern ein Moment davor – die Krönung Apolls zum Sieger dargestellt. Rechts ist der, dem antiken Vorbild nachempfundene Marsyas zu erkennen. Neben ihm wartet der stehende Schleifer in angstvoller Pose auf den Befehl des Gottes mit der Bestrafung zu beginnen. Der goldene, aufgemalte Mosaikhintergrund verleiht dem Bild eine gewisse überzeitliche Komponente (Abb.). Die Interpretation des gesamten Bildprogramms der Stanza della Segnatura, die Papst Julius II. wahrscheinlich als Bibliothek und Studierzimmer diente, wird bis heute in der Kunstgeschichte ohne allgemein überzeugendes Ergebnis diskutiert. Für das Marsyasthema lässt sich wohl nur feststellen, daß hier in der Gestalt Apolls die göttliche Inspiration des Dichters und Musikers gefeiert wird und der antike Mythos als Parallele zum Sündenfall gesehen wird, der in der anderen Kassette an dieser Seite der Decke dargestellt ist.

Einen völlig anderen Weg der Darstellung schlug der Venezianer Tizian ein, dessen Schindung des Marsyas zwischen 1571 und 1576 entstand und im expressiven Stil der Jahre kurz vor seinem Tod gemalt wurde. Nach dem antiken Vorbild ist Marsyas zwar an einen Baum gebunden, er hängt jedoch wie ein zu häutendes Tier mit dem Kopf nach unten. Apoll tritt nicht als strahlender Sieger auf, sondern beteiligt sich mit beinahe kindlichem Eifer an der Schindung. Der Maler wählte den Tod des Marsyas als den Moment der größten Grausamkeit und des Schreckens, der sich in den Gesichtern der Beobachter unterschiedlich widerspiegelt. Der kleine Satyr am rechten Bildrand blickt den Betrachter direkt an, der damit aufgefordert wird, sich sein eigenes Urteil über das Geschehen zu bilden. Dies erinnert an Bilder des Leidens der christlichen Märtyrer, die ebenfalls zum Mitleiden und zum Nachdenken über die eigenen Fehler auffordern. Gleichzeitig zeigt Tizian so deutlich wie kein anderer vor ihm, um welchen Preis der göttliche Wille in die Tat umgesetzt wird.

F. Caglioti, Due “restauratori“ per le antiquità dei primi Medici: Mino da Fiesole, Andrea del Verrocchio e il “Marsia rosso” degli Uffizi I., Prospettiva 72, 1993, S. 17 ff. (zu den Ergänzungen);

R. Baumstark – P. Volk (Hg.), Apoll schindet Marsyas, Über das Schreckliche in der Kunst, Kat. Ausst. München 1995 (1995) (viele weitere Beispiele);

E. Wyss, The Myth of Apollo and Marsyas in the Art of the Italian Renaissance, An Inquiry into the Meaning of Images (1996) (zu den Bildquellen);

K. Marano, Apoll und Marsyas, Ikonologische Studien zu einem Mythos in der Renaissance (1998) (zu den Textquellen der Renaissance).