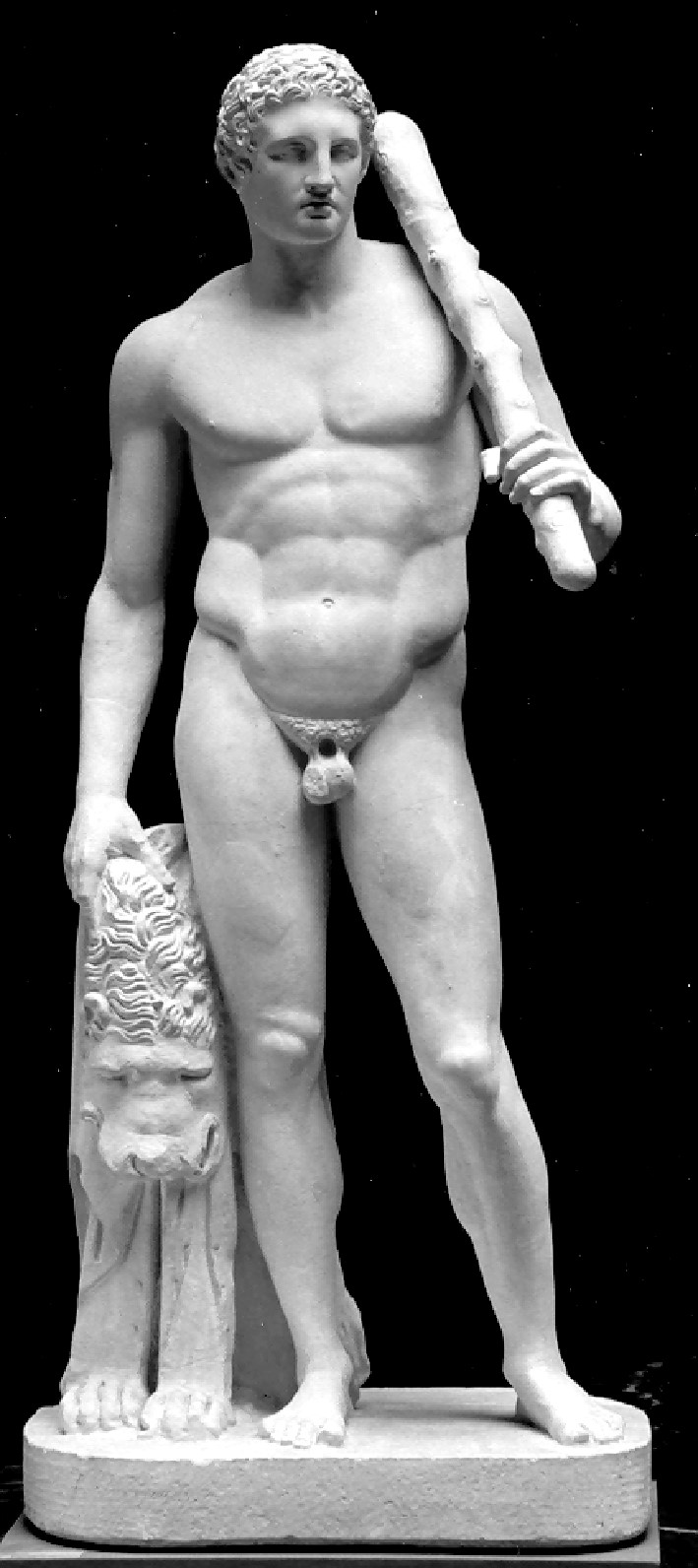

Die Herakles-Figur wurde 1790 im Bereich der Villa Hadriana bei Tivoli gefunden. Ihr genauer Aufstellungsort innerhalb der Villa kann nicht mehr rekonstruiert werden. Sie wurde 1792 an den Marquis of Lansdowne verkauft. Seit 1951 ist sie im Besitz des J. Paul Getty-Museums in Malibu. Der Gipsabguß zeigt noch den Zustand, bevor die Ergänzungen abgenommen wurden. Folgende Teile der Statue sind modern: die Nasenspitze, der untere Teil des rechten Unterarms mit dem Handgelenk und dem rechten Daumen, der linke Arm von der Mitte des Oberarms bis zur Mitte des Unterarms und der linke kleine Finger, beide Enden der Keule, das linke Schienbein. Hinter dem Standbein wurde als zusätzliche Stütze eine bis zum Gesäß hinaufreichende Stange angebracht und durch eine morderne Verbreiterung des Löwenfells hinten überdeckt. Ursprünglich konnte man zwischen Fuß und Fell hindurchsehen.

Der Gott steht fest auf seinem rechten Bein und hat das linke, mit der ganzen Fußsohle aufgesetzte Bein weit zur Seite gestellt. In der herabhängenden rechten Hand hält er das Löwenfell, mit der linken schultert er die Keule. Der Kopf ist leicht geneigt und zu seiner Linken gewendet. Er blickt in die Ferne. Das ovale, nach unten schmäler werdende Gesicht mit dem leicht geöffneten Mund umrahmen in verschiedene Richtungen aufspringende Löckchen, die von einem dünnen, unregelmäßigen Band gehalten werden. Die Art, wie dessen knappe Enden am Hinterkopf ineinander verschlungen sind, läßt eher auf einen Zweig schließen, an dem vielleicht ursprünglich noch Blätter befestigt waren.

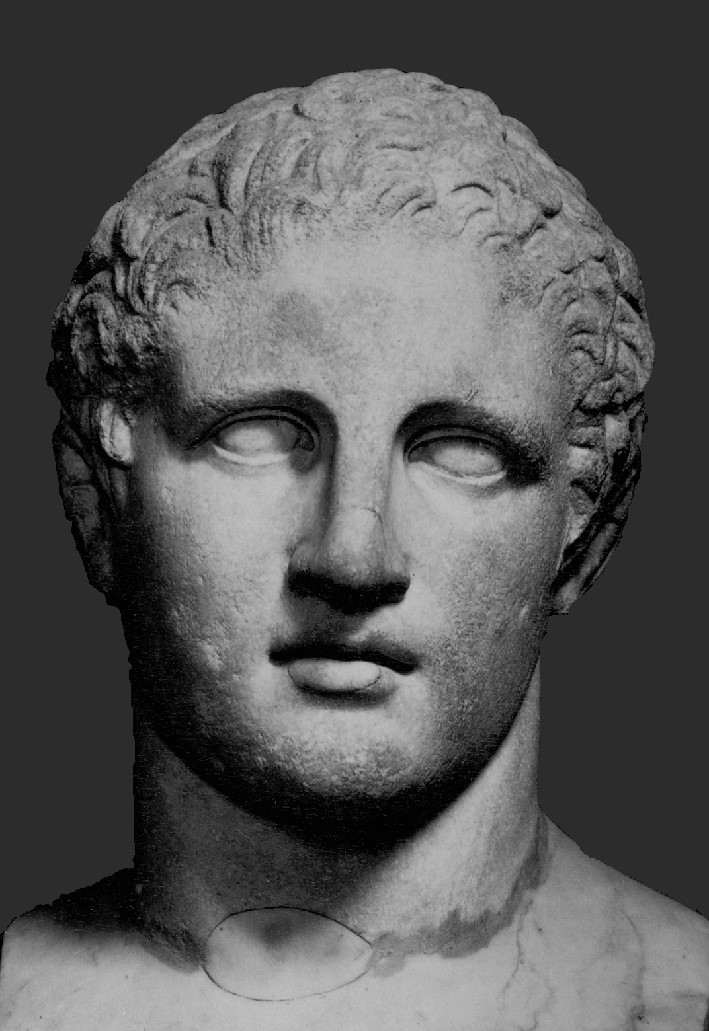

Wir besitzen von dem Körper der Statue keine weiteren Kopien. Der Kopf ist uns jedoch in mehreren Repliken und Varianten überliefert. Ein Vergleich mit den besten Repliken zeigt, daß die Lansdowne-Kopie vor allem in dem kantig gebildeten Untergesicht, den glatten, flächigen Wangen und den scharfkantig gezogenen Lider- und Brauenbögen vom hadrianischen Zeitstil geprägt ist. Auch die typischen Haarbohrungen bestätigen eine Datierung in hadrianische Zeit, wie sie der Fundort nahelegt.Aus den anderen Repliken lassen sich weicher gerundete Formen, ein belebteres Karnat mit pathetischem Ausdruck in den tief liegenden, von weit herabhängenden Orbitalen überwölbten Augen und in der über der Nasenwurzel wulstig vortretenden Stirn für das Original erschließen (Abb. 2).

Abb.2 Kopfreplik Florenz, Uffizien

In diesen Charakteristika kann man den Kopf mit dem Jüngling der Ilissos-Grabstele (um 340 v. Chr.) vergleichen. Dem damit gefundenen zeitlichen Ansatz des Originals im mittleren 4. Jh. entspricht auch das für die Hochklassik untypische breite Standmotiv. Der Thorax dagegen erinnert in seinen kräftigen Proportionen und seiner klaren Gliederung stark an polykletische Werke wie den Diskophoros oder den Diadumenos (Abguß Inv. 107). Deshalb stellt sich die Frage, ob Kopf und Körper dieser Figur überhaupt ein gemeinsames Original zum Vorbild haben, oder ob sie erst in hadrianischer Zeit zu einem eklektischen Werk vereinigt wurden. Eine frühkaiserzeitliche Gemme des Gnaios mit dem Kopf des Herakles Lansdowne und der dahinter erscheinenden Keule schließt zumindest eine Erfindung erst in hadrianischer Zeit aus (Howard Abb.2).

Zur weiteren Klärung dieses Problems muß zunächst untersucht werden, ob das Motiv des ruhig stehenden, bartlosen Herakles mit der geschulterten Keule und dem Fell in der gesenkten Hand für die Klassik ungewöhnlich ist: Auf Vasen des 4. Jhs. kommen ähnliche Herakles-Figuren, zumindest mit geschulterter Keule, häufig vor, und im späten 5. Jh. findet sich sogar dasselbe Motiv auf einem rotfigurigen Krater in der Villa Giulia (CVA III1d Taf.1). Wenn eine solche Figur also schon in klassischer Zeit möglich ist, bleibt nur noch der für das 4. Jh. untypische Körper zu erklären. Der Hermes auf der Basis einer Säulentrommel vom jüngeren Artemision von Ephesos (bald nach 356 v. Chr.) zeigt ebenfalls die charakteristischen polykletischen Formen im Körperbau. Offensichtlich waren diese hochklassischen Figuren auch in spätklassicher Zeit noch so beachtet und geschätzt, daß die Künstler sich in ihrem Werk auf sie zurückbezogen und sich mit ihnen auseinandersetzten.

In der Forschung wird der Herakles Lansdowne allgemein dem Skopas zugeschrieben. Daß der Meister dieser Figur nicht einfach ein polykletisches Werk zitierte, macht ein Vergleich der Rückansicht mit der des Doryphoros (Abguß Inv. 368) besonders deutlich: Während der Doryphoros ein ganz gerade aufgerichtetes Rückgrat mit entsprechend stark angespannten Schulter- und Gesäßmuskeln besitzt, bewirkt die lockere Haltung des Herakles eine rundere, weniger stark unterteilte Darstellung der in den Proportionen durchaus ebenso kräftigen Muskulatur.

Dem Bildhauer kam es vor allem auf die Vorführung eines athletischen Körpers an. Die Kennzeichen für Herakles werden fast nebensächlich hinzugefügt. Eine ganz andere Auffassung dieses Gottes begegnet uns im Herakles Farnese des späten 4. Jhs., der sich mit seinem äußerst muskulösen Körper schwer lastend auf seine Keule stützt und damit in sehr eindrücklicher Weise das Ausruhen nach großen Mühen vermittelt.

S. Howard, The Lansdowne Herakles (1966);

J. Raeder, Die statuarische Ausstattung der Villa Hadriana (1983) 53f. (mit ausführlicher Lit.) 226, Anm. 297;

E. Juri, Neuer Kopf des Herakles Lansdowne in Thessaloniki in: AntPl 19 (1968) 31ff. (allerdings nur eine Variante).

Zu den wichtigsten Kopfrepliken:

EA 2001-2 (Jandolo); E

A 85-6 (Florenz, Uffizien);

BrBr 365 (Herkulaneum, Pisonenvilla; im Gesicht stark späthellenistisch beeinflußt).